2025.02.07

【2月室内装飾】節分

今週は、2月の室内装飾「節分」についてご紹介します。

節分とは、本来は季節の分かれ目である「立春、立夏、立秋、立冬」の前日のこと。年4回ありますが、節分と言えば立春の前日を指すようになりました。節分は、「みんなが健康で幸せに過ごせますように」という意味を込めて、悪いものを追い出す日で、邪気祓いとして「鬼は外、福はうち」と言いながら豆まきをしたり、恵方巻を食べたりします。

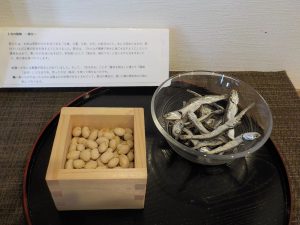

大豆…大豆には穀霊が宿るとされていました。そして、「豆を炒る」ことが「魔目を射る」に通じて「魔滅(まめ)」となるため、煎った大豆(福豆)を使って鬼を払うのです。

鰯…臭いものや尖ったものには魔よけの効果があるとされていて、節分の場合は、焼いた鰯の頭を柊の小枝に刺して作ります。

玄関には、大豆と鰯を飾りました。

ほし組では、2月の装飾を見つけると指差しをして「見たい!」と保育者に伝える姿がありました。子どもたちの近くへ装飾を持ってくると、鰯や大豆に興味津々で手を伸ばし触り、じっくりと観察する姿がありました。「鬼に豆を投げて悪いものを追い払うんだよ。」や「鬼は、お魚の匂いが苦手なんだよ。」と行事について丁寧に伝えていきました。保育者が「どんな匂いがするんだろうね?」「くんくんってしてみたら匂いがするかな?」と子どもたちに伝えると鼻を近づけて見たり、「くくく」と保育者の言葉を真似する姿がありました。また、大豆を少し上から落とし、パラパラという音を楽しむ姿もありました。保育者が豆まきの歌の「パラッパラッパラッパラ、豆の音~」とフレーズを歌うと、子どもたちも「ぱっぱっぱ~」「ぺらぺら」と言いながら豆を落とす姿も見られました。子どもたちの興味に寄り添い、五感で感じられるよう今後も関わっていきます。

つき組の子どもたちは、装飾を見ると「お豆だね。」「お魚だ!」と言葉にしながら興味を示していました。大豆はつまんでみたり、シャカシャカとかき混ぜて見たりと感触を楽しむ姿がありました。『「鬼は外、福は内。」と豆を投げて、悪いものを追い払うんだよ』と伝えると、「鬼は外ー!」と豆を実際に投げる様子もありました。鰯は匂いを嗅いでみたり、観察する姿がありました。「魚の匂いがするね。」「食べられるかな?」等子どもたちの気付きを言葉で代弁し、共有しながら関わりました。日本の文化に興味が持てるよう、これからも子どもたちの分かりやすい言葉で伝えていきたいと思います。

そら組では装飾が飾ってあることに気付くと「お魚見たい!」「今日のは何かな?」と興味を示したり期待する姿がありました。大豆に触れた際に『「鬼は外、福は内。」したことある?』と聞くと、「あるよ!」「○○ちゃんの家に鬼来た!」「僕の家には来なかった。」等と体験したことを話す姿がありました。「そうだったんだね。」と受け止め、「“病気にならないように”と“幸せに過ごせますように”と、願いを込めて豆を投げるんだよ。」と分かりやすく豆を投げる理由について伝えていきました。鰯を手で持つと匂いを嗅ぎ「何か匂いがするね。」「お魚のにおいがするね。」と感じたことを伝えたり、「頭は食べられるの?」と疑問に思ったことを言葉にする姿がありました。一緒に匂いを嗅いだり触れて共有していきました。また、節分に食べるものとして恵方巻があること伝えると、「恵方巻食べたことあるよ!」「何が入ってた?」「きゅうり、たまご。」「あとでママに聞いてみる!」等とやり取りをしていきました。日本の伝統文化に触れ、疑問に思ったことを一緒に考えたり、調べてみようとする意欲に寄り添い、興味を深めていきました。