2020.02.08

2月(如月)の装飾

今週から2月(如月)の装飾をしています。

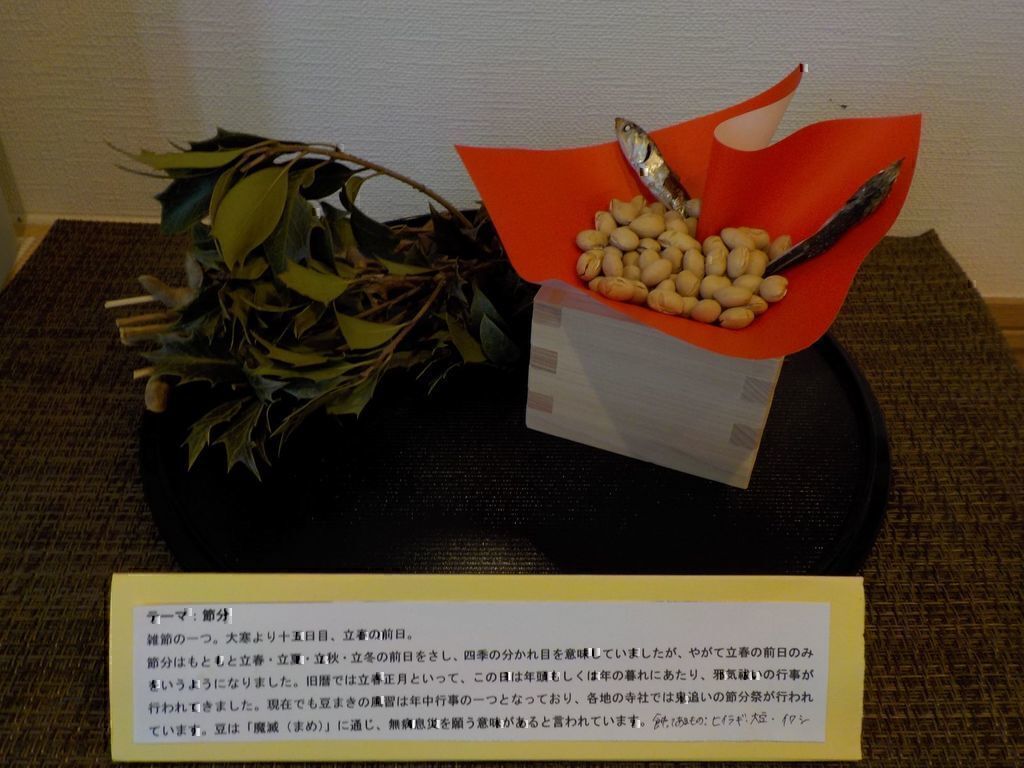

テーマは、節分です。

節分とは、雑節の1つで、大寒より15日目、立春の前日をさします。

節分は、もともと立春・立夏・立秋・立冬の前日をさし、四季の分かれ目を意味していましたが、やがて立春のみをいうようになりました。

旧暦では、立春正月といって、この日は年頭もしくは年の暮れにあたり、邪気祓いの行事が行われてきました。

現在でも豆まきの風習は年中行事の1つとなっており、各地の寺社では鬼追いの節分祭りが行われています。

豆には、「魔滅(まめ)」に通じ、無病息災を願う意味があると言われています。

今月は、ヒイラギ、大豆、イワシが飾ってあります。

ほし組は、「節分の飾りを見に行こうね」と話をしながら升の所に行きました。

ヒイラギの葉を見て、「チクチクしそうだな。触っていいのかなぁ~」と、しばらくじっと考えているようでした。

その後は、2人で、見つめ合って、「どうする?」とお話しているようでした。

つき組は、装飾を見てすぐに、「おまめ!」と言い手に取り、じっくり見たり、3日のおやつで出たきなこ大豆を思い出し、「これ、おやつで食べたね!」と言う姿も見られました。

いわしを触ったり、匂いを嗅いだりして、「なにこれ?」と聞き、保育者が「イワシっていうお魚だよ」と言うと、不思議そうに「お魚?」と興味津々に見ていました。

そら組では、「おまめある!」と気付き、「鬼に投げたよ!」など豆まきをしたことを教えてくれる子もいました。

「これ食べられるの?お魚?」とイワシにも興味を持って触る姿が見られました。

ヒイラギの葉っぱも触り、「これなんて言う葉っぱ?」と保育者に尋ね、「ヒイラギだよ」と伝えると、「ヒイラギか!」と繰り返していました。

散歩中は、「鬼に豆投げるんだよね!」と豆まきの話をしながら歩きました。