2025.10.10

10月室内装飾~お月見~

今回は10月の室内装飾『お月見』についてお伝えします。

お月見とは綺麗な月を眺めて楽しむものですが、

実は平安時代に広まりました。

中国から伝わり当時の貴族の間で流行し、

月を眺めながらお酒を飲んだり、船の上で詩歌や管弦を楽しむものとされていました。

江戸時代には庶民の間にまで広まりましたが、

豊作への祈願や収穫への感謝の意味合いが強くなり

「十五夜祭り」として発達してきました。

お月見には、お月見団子とすすきを飾りますが、なぜか知っていますか。

当時は稲穂を飾っていたようですが、次第に形の似ているすすきが使われるようになりました。

すすきは切り口が鋭いことから、災いや邪気を遠ざける効果があると言われています。

お月見団子は中国のお菓子、月餅を真似て作られ、

丸い形は満月を連想し、縁起がいいと言われています。

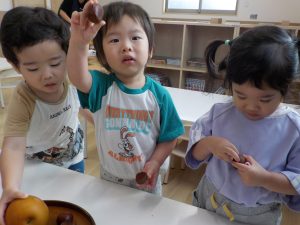

お月見団子はひかり組とゆめ組の子どもたちが

必要な材料や道具について保育者とやり取りをしながら作ってくれました。

また、保育者と由来についてやり取りをしたことで、

毎日外が暗くなると「月の形はどうかな、満月かな」と確認をして

次の日登園すると保育者や友だちに報告をする子も見られますよ。

もうすぐで十五夜ですね。

ぜひ、ご家庭でもお子様と一緒に月を眺めてみてくださいね。