2020.07.03

7月の室内装飾

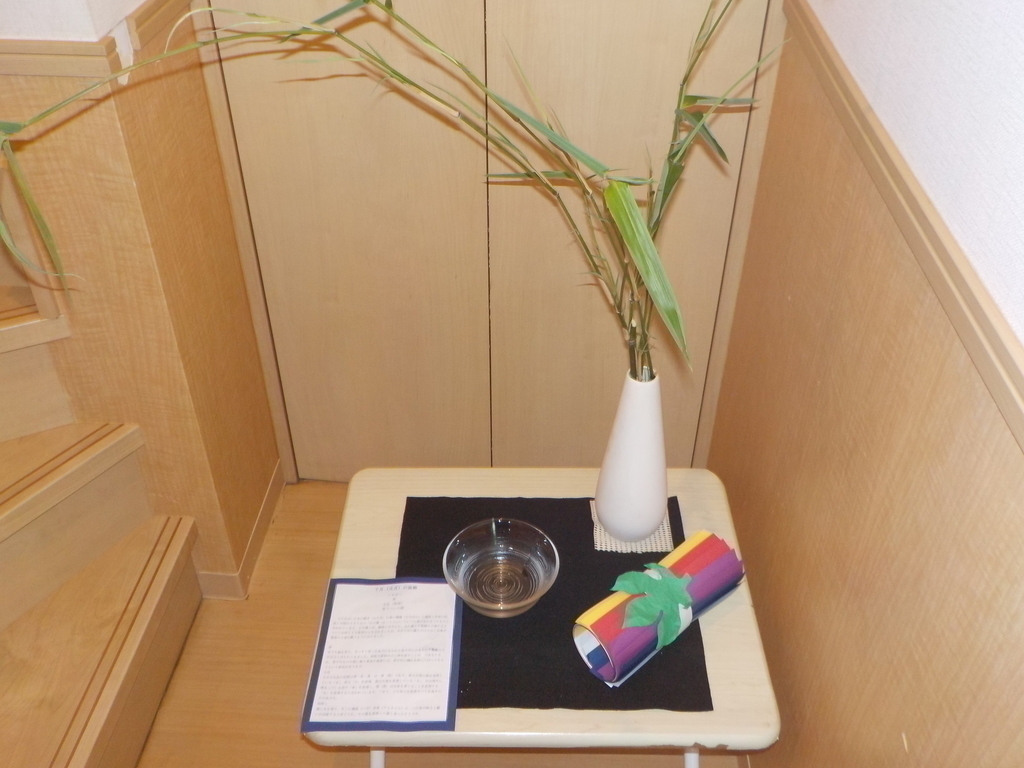

7月(文月)の装飾

~七夕~

笹

五色(短冊)

星うつしの器

七夕は古い日本の禊ぎ(みそぎ)行事の棚機(たなばた)と織姫と彦星の伝説と中国の7月7日の「乞巧奠(きこうでん)」という行事があわさったものと言われています。乞巧奠とは、織姫にあやかり、はた織りや裁縫が上達するようにとお祈りする風習から生まれましたが、やがてはた織りだけでなく芸事や書道の上達も願うようになりました。

笹

冬でも緑を保ち、まっすぐ育つ生命力にあふれた笹や竹には昔から不思議な力があると言われてきました。神聖な植物ゆえに神を宿すことが できるとされ、笹や竹を川や海に飾り事流す風習には、笹や竹に穢れを持って行ってもらうという意味があります。

五色

七夕の五色の短冊は青・赤・黄・白・紫(黒)であり、青は自然の緑を表現している「木」、赤は「火」を表現、黄は大地を表現している「土」、白は地中に埋まっている金属の「金」を表現し、紫(黒)は生命を育てることを表現する「水」を表現すると言われています。つまり、この世の自然界すべてを表すのが五色です。

星映し

器に水を張り、そこに織姫(ベガ)彦星(アルタイル)の二つの星が映ると願いが成就すると信じられ、その器を星映しの器と言ったそうです。

最初は遠目からじーっと見ていたほし組さん。保育士が触ってみるとそっと手を伸ばしていました。

器に手を入れ水だ!と気づくと外で遊んでいるときのようにばしゃん!とやろうとしていました。

「なになに?」と興味津々のつき組さん。五色の紙が抱えるのにちょうどよく、筒の中に手を入れたり両手でぎゅっと掴もうとしたり脇でぎゅっと挟んでみたり。

笹を見てお庭に生えているのと一緒だ!と外を指さす子もいました。

そら組さんは五色の筒を見るなり望遠鏡に。触るとちょっと段々になっていてそれもまた面白いようでした。

「これなに?」「おみずみたい」「ちょっとさわってみる?」と相談しながら水に触り「みずだった」と予想が当たって得意気。

笹をゆらすと音がして、「しゃらしゃらっていったね」と発見を嬉しそうに教えてくれました。

この時期は丁度梅雨の季節ということもあり、久しく天の川を見ていないような気がします。不安定なお天気が続いていますが、雲が晴れた夜に空を見上げてみたいですね。

登園時、お迎え時の手洗い、マスクの着用にご協力いただきありがとうございます。

保育園でも日々、感染症の予防に全職員で取り組んでいきたいと思います。