2021.01.08

【12月装飾】ゆず湯

新年あけましておめでとうございます。

年末年始のお休みが明け、お休みの間に歩けるようになった乳児さんの姿や、友達や保育者との久しぶりの再会に喜ぶ子どもたちの姿が見られました。

新年ということで、保育園でも朝の会や日常の生活のなかで、お正月という日本の慣習について伝えています。

保育者が新年のあいさつをすると、子どもたちの間でも「あけましておめでとう!」とあいさつを交わしたり、「おせち食べたよ」とお正月ならではの経験を話しながら、あそびのなかで再現していました。

今後もお正月にちなんだ日本古来の伝統あそびに親しみながら、日本の伝統について子どもたちが知っていけるよう、言葉をかけていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

さて、あっという間に過ぎてしまった年末年始ですが、短期間の中でたくさんの伝統行事に触れる機会がありました。

昨年のものも含めて、少しずつご紹介していきたいと思います。

今回は12月の装飾、「ゆず湯」をご紹介します。

冬至の日にゆず湯に入るという風習が始まったのは、銭湯が普及し始めた江戸時代からと言われています。

一年で最も夜が長い冬至は、命をなくしてしまうこともある危険な日だったため、邪気を払うと考えられていた柚を湯船に浮かべて禊をしていたそうです。

現在では節目を祝う行事として親しまれています。

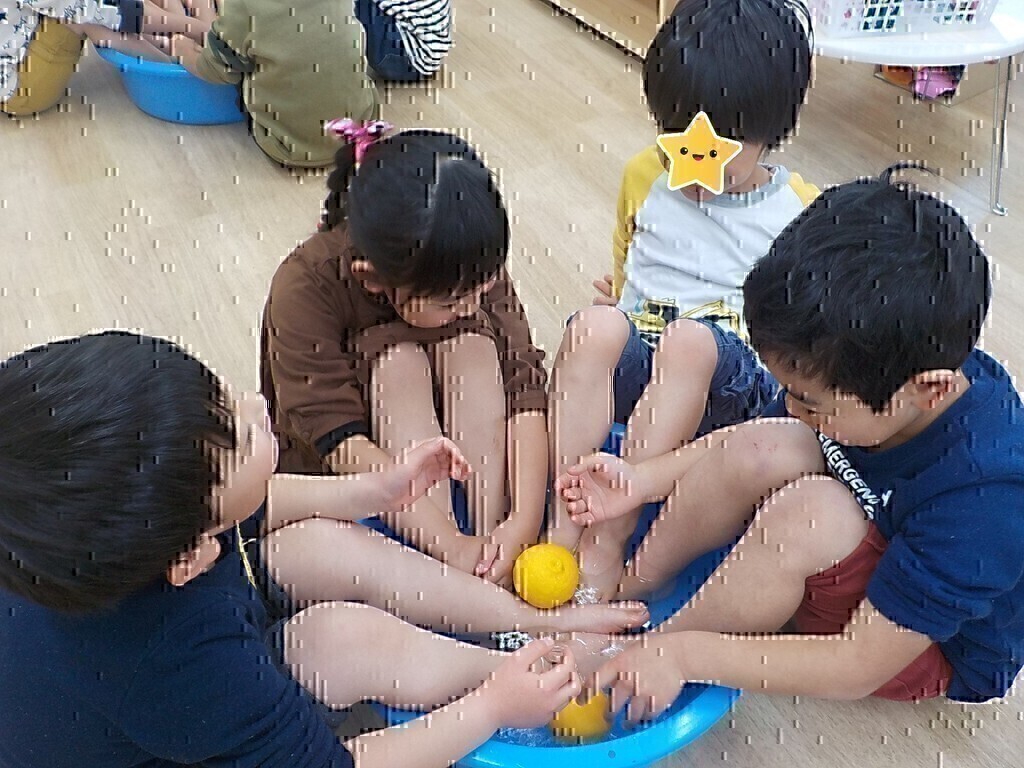

今回は装飾と共に、実際にゆず湯の足湯を楽しみました。

木の優しい香りを感じることができ、豊かな経験となりました。

ゆず湯を通して日本の伝統文化を知りながら、お湯の心地よさや旬の食材に触れていくなかで、季節の移り変わりとともに感じ方の変化があることにも気付く姿がありました。

そうした気付きを自分の言葉で表現し、気の合う仲間同士で共有し合う楽しさを経験することで、人との関わりが豊かになるとともに、自分の考えがまとまったり、深まるようにもなっていきます。

ひとつの事象から得られる様々な経験を大切にしながら、今後も保育を行っていきたいと思います。