2020.07.10

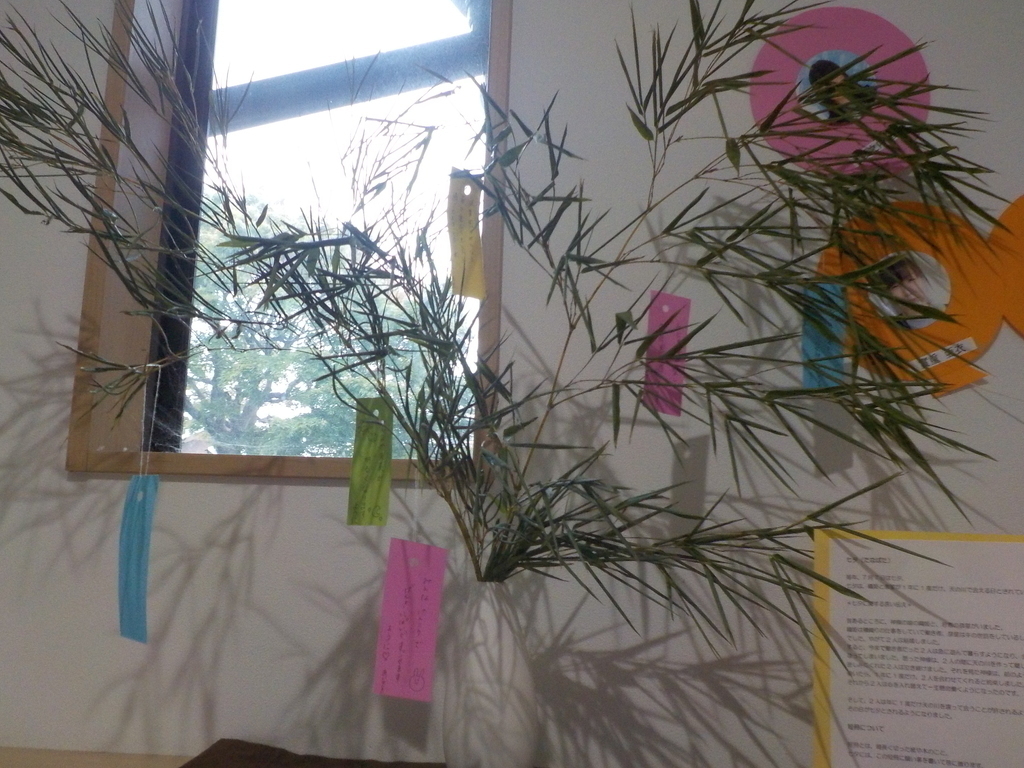

7月の室内装飾

今月のテーマは『七夕』。笹の葉に短冊を飾りました。

毎年、七夕は7月7日。織姫と彦星が1年に1度だけ、天の川で会える日とされています。

この2人の逢瀬を祝い、中国で「乞巧奠」(きっこうでん)という行事が催されるようになりました。「乞」は願う、「巧」は巧みに上達する、「奠」はまつるという意味で、織姫にあやかり機織りの技が上手くなるように、様々な手習いごとの上達を願いました。

「乞巧奠」が日本に伝わったのは奈良時代。宮中行事として取り入れられるようになり、詩歌や裁縫の上達を願って星に祈りをささげ、和歌をしたためて、お祀りしていたそうです。

日本では機で織った布を祖霊や神にささげたり、税として収めたりしていました。旧暦の7月はお盆や稲の開花期、麦などの収穫期にあたります。そこで、お盆に先立ち祖霊を迎えるために水辺の機屋にこもって穢れを祓い、機を織る行事が行われていました。

水の上に棚を作って機を織ることから、これを「棚機」(たなばた)といい、機を織る乙女を「棚機つ女」(たなばたつめ)と呼びました。

笹竹には、神迎えや依りついた災厄を水に流す役目がありました。 やがてこの行事と乞巧奠が交じり合い、現在のような形に変化していきました。

そして、7月7日の夕方を表して七夕(しちせき)と呼ばれていたものが、棚機(たなばた)にちなんで七夕(たなばた)という読み方に変わっていったのです。

笹竹に短冊をつるして願い事をするようになったのは、江戸時代から。手習いごとをする人や、寺子屋で学ぶ子が増えたことから、星に上達を願うようになったそうです。

七夕の行事食はそうめん。なんと、千年も前から七夕の行事食となっていました。

節供に旬のものを食べ、邪気を祓ったり無病息災を願ったりする風習がたくさんありますが、そうめんもそのひとつ。

7月7日の給食も、七夕にちなんだ行事食でした。

☆七夕そうめん

☆鶏肉のさんが焼き風

☆トマトときゅうりの香味和え

子どもたちと一緒に、何をお願いしたいのかやりとりしたり、笹の葉に触れてカサカサとした感触を楽しみながら、

これからも、子どもたち一人ひとりが健康で、楽しい日々を過ごせることを願いました。