2025.04.10

【そら組】クレヨン遊び・4月の室内装飾〈清明と穀雨〉

今週はそら組の室内遊びの様子と4月の室内装飾をお伝えします。

そら組では、それぞれのロッカーに自由画帳とクレヨンを設置しました。 自分のクレヨンと自由画帳がある事に喜びを感じ積極的にロッカーから出して机に運んでいく様子があります。自分の席に持ってくると自分でクレヨンを開けてみようとする姿や保育者に「あかないよー」や「あけてくださーい」と言葉で伝え、保育者に手伝ってもらい開けています。新しいクレヨンを一色ずつ手に取り机に並べてみたり、「これは?」と保育者に色を確認したりしながら自由画帳に思いのままになぐりがきをしています。子どもの表現する世界を一緒に楽しみながら、そのイメージを広げるような関わりをすることで、更に表現が豊かになっていくように援助していきたいと思います。

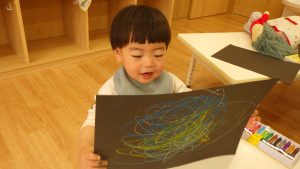

しばらくお絵描きをしていると、白のクレヨンで自由画帳に描くと色が写らないことに気が付いた子が、「白ない!」「ないねぇ」と口ずさむとそれを見ていた他の子ども達も白いクレヨンを持ち自由画帳に描き始めました。色が移らず不思議そうにしている子ども達に保育者が黒の画用紙を用意し提案してみると今度は黒い画用紙に試す姿がありました。黒い画用紙に描いてみると白い線が見え、「白あった!!」嬉しそうに教えてくれました。他の色も使い、黒い画用紙にお絵描きを続けると一人の子が「花火みたいだねぇ」と口ずさむ姿がありました。するとその言葉を聞いた他の子ども達も思い思いに花火を描き始めていました。「どーん」「バーン」と実際に花火を見た経験から効果音をいいながらいろいろな色を使っていました。完成すると「先生見てみてー」「じゃーん」保育者に出来た作品を見せてくれる姿がありました。

段々と経験した出来事の思い出と結び付けて描く姿が見られ、描いたものに意味が伴い始めています。

イメージを言葉にしたり、物の大きさ、色の違いの認識が出来るようになり、描いたものも言葉で教えてくれる姿も増えてきました。保育者が「何を描いたの?」と問いかけると、赤い丸を指さし「りんご」と教えてくれたり「これは大きい渦巻、これは小さい渦巻なの」と大きさによって言い方を変える姿もあります。子どもが何をイメージし、何を伝えたいのかを汲み取りながらやり取りを重ねていき、言葉の獲得にも繋げていきたいと思います。

毎月、保育園の玄関に日本に昔から伝わる行事にちなんだものや、季節ごとの自然物などを展示します。日本ならではの季節や伝統行事等に室内装飾を通して親しむことや、実際に本物に触れることで五感を使い感性や感覚を育むことをねらいとしています。

4月の装飾のテーマは【清明と穀雨】です。

清明(せいめい)とは春先の清らかで生き生きとした様子を表した「清浄明潔」という語を略したものです。万物が若返り、清々しく明るく美しい季節です。

穀雨(こくう)は、春季の最後の節気です。春雨が百穀を潤うことから名づけられたもので、雨で潤った田畑は種まきの好期を迎えます。穀雨以降、降水量が多くなり始めますね。そんな季節にぴったりなたけのことそらまめ、ふきのとうを飾っています。

そら組では『やさいのおなか』という絵本をきっかけに装飾品を見てみました。保育者が装飾品を持ってくると興味を持って手を伸ばし気になる食材を持って見たり皮を剥いて匂いを嗅いでみる姿がありました。「重いね」「硬いね」「くさーい」と感じた事を言葉で伝えてくれる姿があります。図鑑と見比べながらそらまめを観察していましたが、保育者が中に豆がある事を伝えると外側の皮を剥き豆を出そうと試行錯誤する様子がありました。中から豆を取り出すことに成功すると「豆でてきた!」「とれたよ!」と嬉しそうに伝えてくれました。

たけのこを観察していく中で絵本の内容を思い出し「おなかどこ?」と保育者に問いかける子どもがいました。その為、今度はたけのこを子ども達の前で切ってみました。調理の先生がたけのこを切る姿を間近でみてみると「お!」「皮固いかな」と保育者の言葉を模倣しながら興味津々に見ていました。切ったあとはたけのこの表面に触れ少しぬめぬめした感触に不思議そうに保育者の顔を見てみたり、たけのこの皮をめくってみる姿がありました。絵本と見比べて「一緒!」と絵本とたけのこを交互に指を差し見せてくれる子どももいましたよ。

最後には「ままもみたいかなぁ」「ぱぱにも」と呟く姿がありました。保護者の方にもこの発見を共有したいという気持ちが伝わってきますね。

玄関に飾ってありますので登降園時に是非子ども達と一緒に観察してみて下さい。