2021.05.12

5月の室内装飾

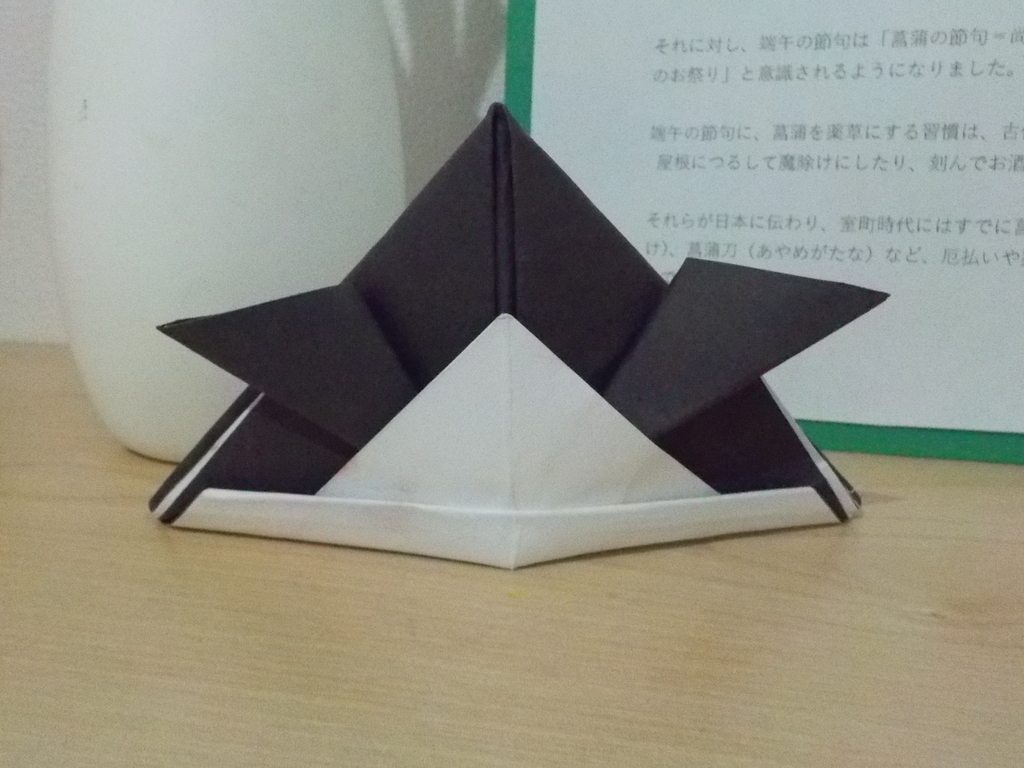

今月のテーマは『端午の節句』。色画用紙で折った兜と、菖蒲を飾りました。

端午とは、「最初の午(うま)の日」といった意味。 「端」には、最初や、始めという意味があります。

中国の古い暦では、十二支の寅(とら)から1月が始まります。午の月は5月。午の月の最初の午の日は、5と5が重なる日です。

江戸時代、公家の「ひな人形遊び」が武士や庶民の間でも流行し、上巳の節句(3月3日)と結びついて、雅やかな「女の子のお祭り」になっていきました。ひな人形もどんどん発達していったようです。

それに対し、端午の節句は「菖蒲の節句=尚武(しょうぶ)の節句」とされ、「男の子のお祭り」と意識されるようになり、特に武士の間で盛んに祝われました。

端午の節句に、菖蒲を薬草にする習慣は、古代中国にはすでにあり、 屋根につるして魔除けにしたり、刻んでお酒に混ぜて飲んだりしていたのだそうです。

それらが日本に伝わり、室町時代にはすでに菖蒲湯(しょうぶゆ)、菖蒲酒(あやめざけ)、菖蒲刀(あやめがたな)など、厄払いや薬草として用いる習慣が根付いていきました。

兜や鎧には、子どもの代わりに厄を引き受ける形代(かたしろ)の意味と、災難から身を守り、たくましく勇猛に成長するという意味があります。 端午の節句で飾る兜や鎧は実戦で使うためのものではなく、武士が行事や式典で身に着ける正装であるため、武士のように勇敢で強い子に成長してほしいという願いが込められています。

昭和23年に、「国民の祝日に関する法律」にて「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日となり、男女の区別なくお祝いをする日となりました。

「おはな!」「きいろ!」と言いながら積極的に手を伸ばして触れています。

保育者の言葉を真似て「しょうぶ!」と繰り返し言っています。

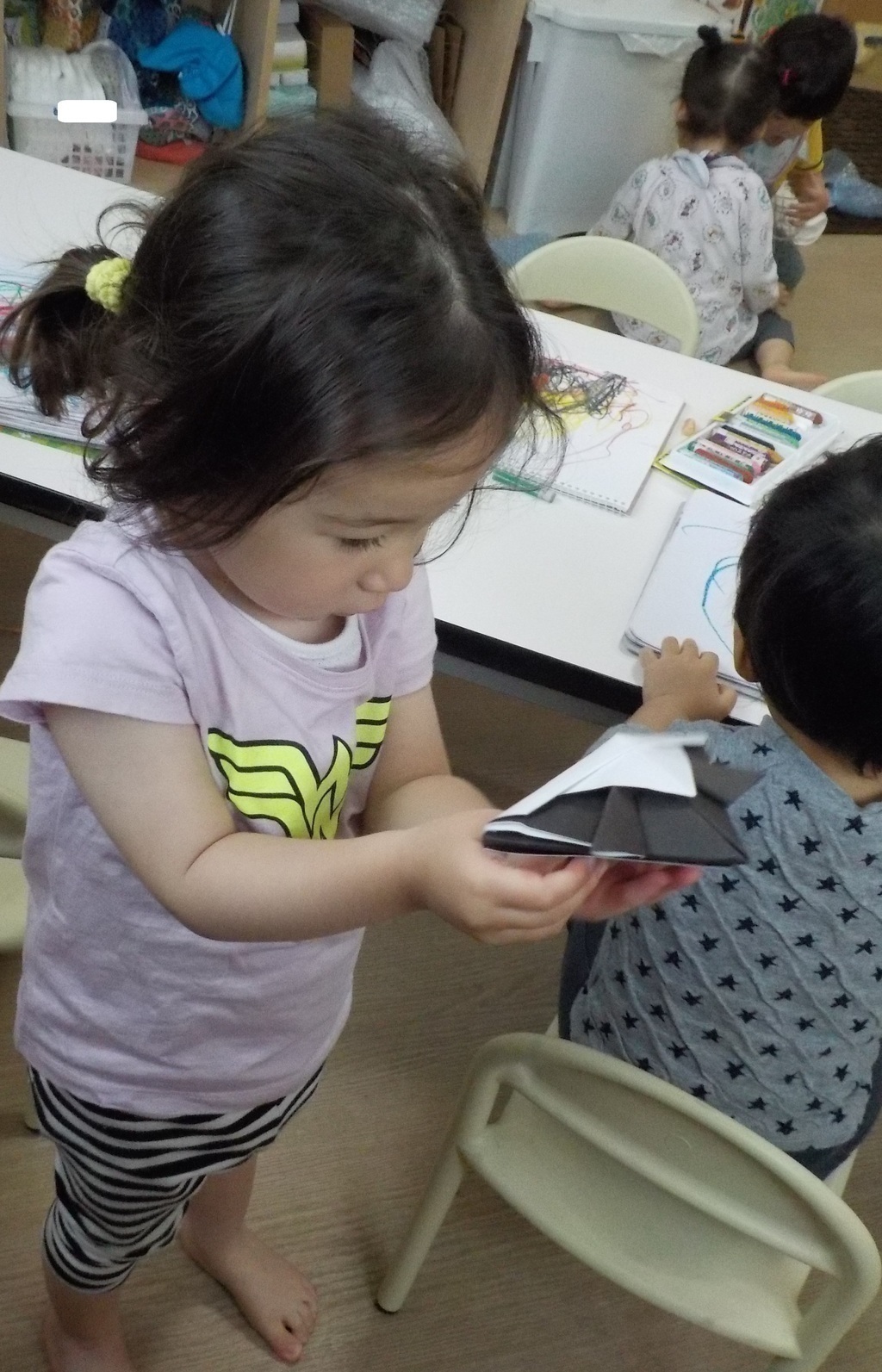

小さな兜にも興味津々の様子の子どもたち。

「かぶと、って言うんだよ」と頭に被る真似をしながら伝えると、「かぶと?ぼうし?」と、言葉にしながら、帽子のように被るものであるということに気付いたようでした。

少し大きく作った兜を一緒に見せてみると、すぐに被ってみようとし、「かぶと!」と何度も言葉にしています。

☆彡 プライムスター保育園 動画 で検索!

☆彡 プライムスター保育園グループPV

☆彡 ショートムービー『子どものゆいと30歳のゆい』