2021.02.09

2月の室内装飾

2月(如月)の装飾

~節分~

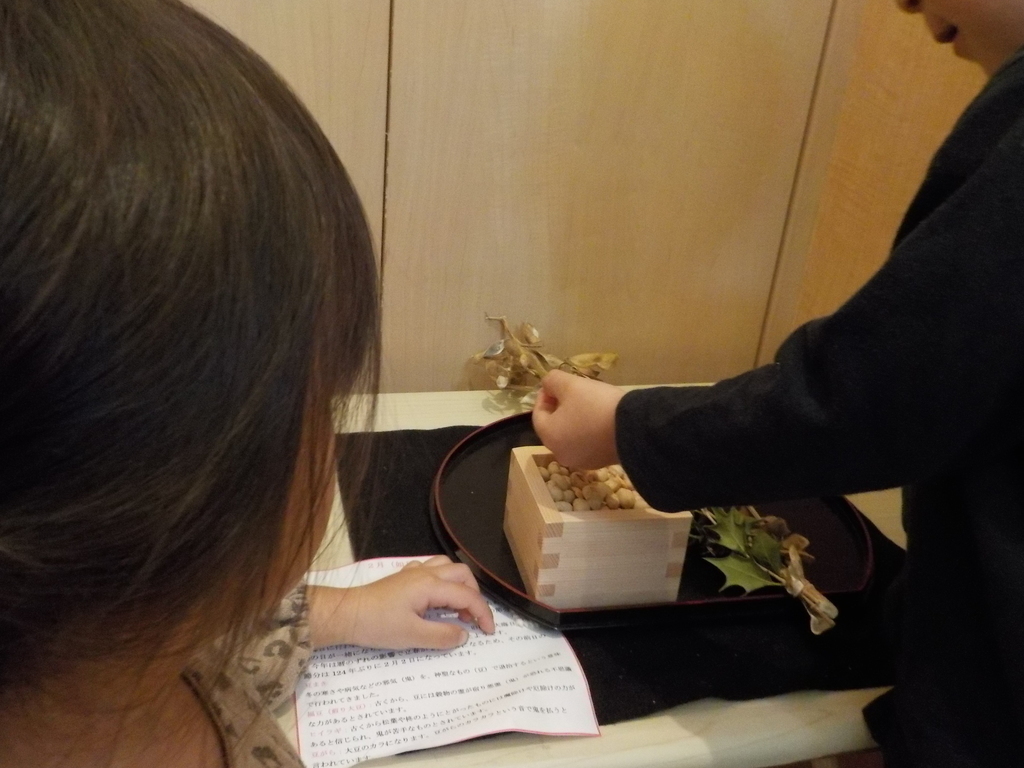

福豆(煎り大豆)

ヒイラギ・豆がら

節分とは立春の前日にあたり、冬と春を分ける日でもあります。

旧暦では立春から始まる春を「新年」とし、その前日の節分を「大晦日」としていました。

大晦日に行われていた「鬼やらい」の行事と、旧暦の大晦日である節分の日が一緒になり、現在の節分の形になったようです。

今年は暦のずれの影響で立春が2月3日になるため、その前日の節分は124年ぶりに2月2日になっています。

豆まき

冬の寒さや病気などの邪気(鬼)を、神聖なもの(豆)で退治するという意味で行われてきました。

福豆(煎り大豆):古くから、豆には穀物の霊が宿り悪霊(鬼)が恐れる不思議な力があるとされています。

ヒイラギ:古くから松葉や柊のようにとがったものには魔除けや厄除けの力があると信じられ、鬼が苦手なものとされています。

豆がら:大豆のカラになります。豆がらのカラカラという音で鬼を払うと

言われています。

升を見て「まめ!」と駆け寄ってきたほし組さん。

先月の小豆を覚えていたのでしょうか、のぞき込んで一瞬「ん?」と首を傾げていましたが手に取って「まめ」と保育者に渡してくれました。

ヒイラギと豆ガラをにぎにぎ。ヒイラギの葉に触れて「あっ……(い)ったい……!」とびっくりしていました。

「あーこれ。なに?」とつきぐみさん。

なんだと思う?と聞いてみるとうーんと考えた後「まめ?」と呟いていました。

大豆を触ると薄皮がついていることに気づき、夢中で皮を剥いていましたよ。

升に入った大豆を見て「おにわそとのマメじゃん」と言ったさすがのそら組さん。

大豆を指先でつまんでグッと力を入れると半分に割れ「マメがふたつになった」と伝えてくれました。

おやつに食べた豆とおんなじ豆なんだよ、と教えてもらいましたが、「えー?」「ちがうんじゃない」と疑っていたそら組さん達でした。

少しずつ日も長くなり、日中は暖かい日が増えてきましたね。

引き続き感染症の予防に努め元気に毎日を過ごしていきたいと思います。