2025.09.19

感触遊び

今週は各クラスで行った感触遊びの様子についてご紹介します。

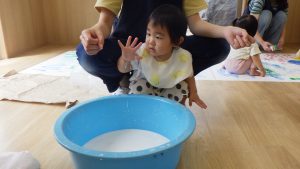

【ほし組】

ほし組では片栗粉に触れてみました。初めて見る片栗粉に“なんだろう?”と不安な表情を浮かべていましたが、「これは片栗粉だよ。」と伝えながら保育者が触れる姿を見せると、不思議そうに観察していました。安心できる保育者が触れる姿を見ることで、子どもたちも徐々に自ら触れてみようとしていました。粉だけでなく、片栗粉と水を混ぜた物も用意し、様々な感触を感じられるようにしていきました。手で触れて感触を楽しんだり、すくって手から垂れる様子をじっくりと見つめていましたよ。「トロトロしているね。」「ぽたぽた垂れているね。」と子どもたちが感じていることを汲み取りながら代弁していき、興味が広がるように関わっていきました。また、氷にもたくさん触れました。初めは“これは何?”と不思議に見ていた子どもたちですが、繰り返し触れていく中で、氷のツルツルとした感触を楽しみ、タライの中でクルクルと回してみたり、氷がだんだんと小さくなっていくことに気付いて「あれ?」と不思議そうな表情で氷を手に持つ姿もありました。子どもたちの気付きに寄り添いながら、興味が広がっていくように関わっていきました。

【つき組】

小麦粉粘土・絵の具での感触遊びを行いました。小麦粉粘土では、「さらさら~!」と言って小麦粉に触れたり、水を入れると変化する様子に気付き、小麦粉が手に付くと「ついたよ!」と見せてくれたり「とって~」と保育者に伝える姿もありました。出来上がった小麦粉粘土は、両手で丸めてみたり、伸ばしてみたり、指で粘土に穴を開けてみたりと形を変えたり感触を楽しんでいました。

絵の具では、最初は指先に少し色を付けて線や点を描いていた子どもたちでしたが、絵の具の感触に慣れてくると掌全体に絵の具を付けて手形を付けたり、塗り広げる姿もありました。中には手を汚したくない様子の子もいましたが、筆やスポンジで作ったスタンプ等を使い、それぞれに寄り添いながら楽しめるように環境を整えていきました。遊びの中で絵の具の色が混ざったり重なったりすることで色が変わっていくことに気付くと、「見て!変わった!」と気付きを言葉にしながら楽しむ姿がありました。保育者と発見を共有しながら一緒に色を混ぜていき、新たな色が出来ると驚きと喜びの表情を見せていました。

【そら組】

そら組では小麦粉と片栗粉に触れてみました。小麦粉と片栗粉をそれぞれボウルに入れると、夏祭りで小麦粉粘土を作ったことを思い出し「粘土作ったよね。」「また作りたいなー!」と伝えたり、「あれ、これも白いね。」「こっちはサラサラ、こっちはふわふわしてる。」等、感触や粉の違いを表現する姿が見られました。また、小麦粉粘土作りで水を入れた経験から「水入れてみたい!」と子どもたちから伝える姿もあり、興味が満たせるように小麦粉と片栗粉それぞれに水を入れ、感触の違いや変化を楽しみました。水を入れた時の手にくっつく感触に「ベトベトになった!」と驚いたり、「何でついちゃうの?」と困った様子の子もいましたが、「何でだと思う?粉をもう少し足してみると良いのかな?水の量はどうだったのかな?」等やりとりしながら、子どもたちと一緒に考え感触遊びを繰り返していく事で、「粉をつけたら取れたよ!」「今日はベタベタしない!パンみたいに出来た!」等と発見を子どもたち同士で伝え合っていました。出来た小麦粉粘土を使って形を作り、アイスクリーム屋さんやパン屋さん等の遊びに発展する姿もありましたよ。

片栗粉ではトロトロになった感触が面白かったようで、繰り返し手から垂れる様子を見たり、「ぎゅっ!ぱあ〜!」と言葉にしながらぎゅっと手で握ったり手を広げたりして、形状の変化を楽しんでいました。小麦粉も片栗粉も、足でも踏んでみたい!という子どもたちの興味を受け止め、粉を床に広げて踏んでみたりと、全身で感触を楽しみました。

小麦粉や片栗粉の他にも、水や氷、絵の具等様々な物に触れる経験を繰り返しています。感触を確かめたり感じた事を共有する事は、物の性質を知ったり、子どもたちの感性を育む大切な機会となっています。今後も様々な感触遊びを取り入れながら、子どもたちの興味や発見に寄り添い関わっていきます。